#컬쳐

Q1.

K-컬처, 얼마나 대단한가요?

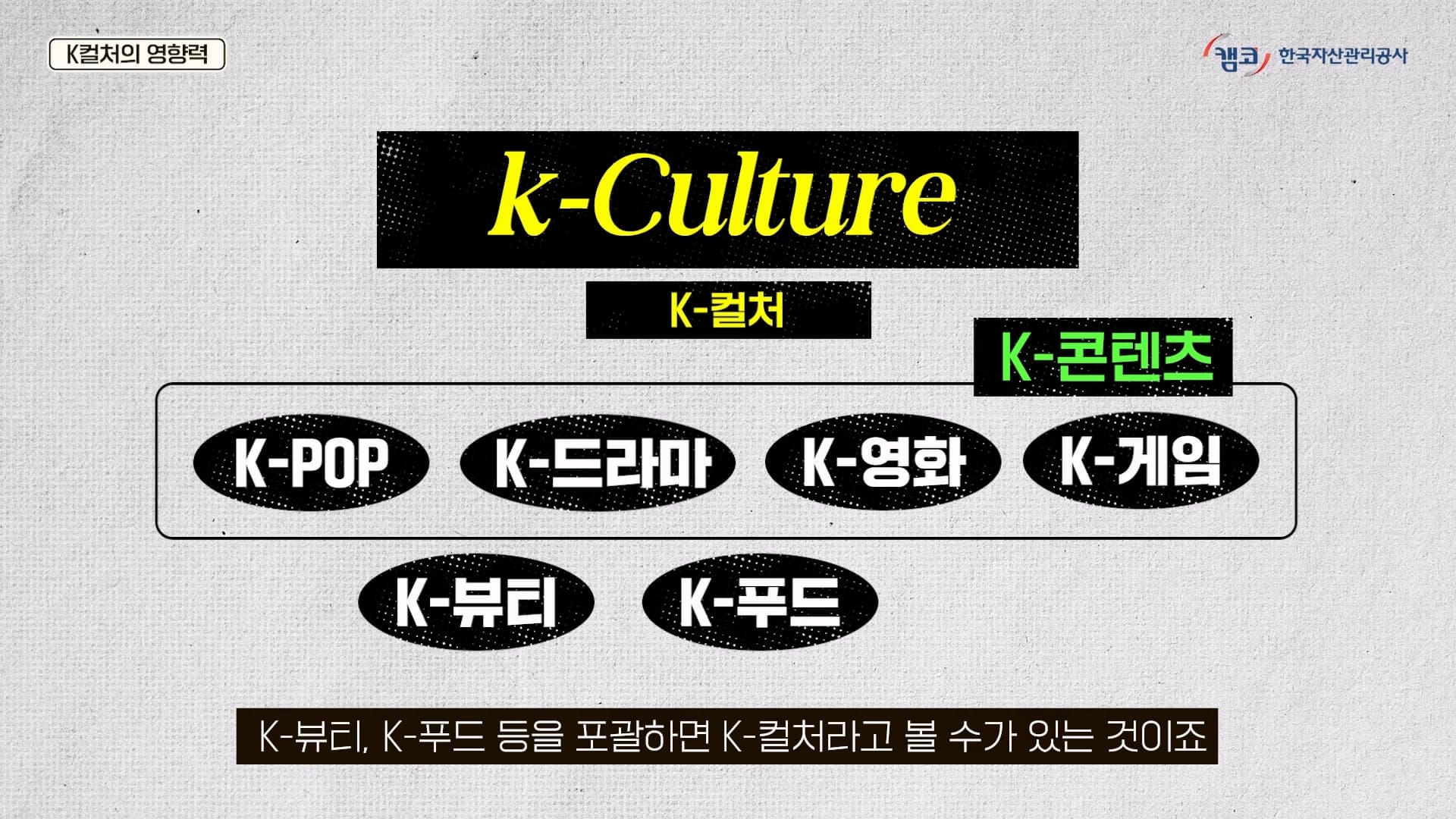

‘문화’는 이상적인 가치를 실현하려는 집단적인 실천 행위를 말하는데요. 이를 담아내 표현하는 것이 바로 ‘문화 콘텐츠’ 입니다. K-POP, K-드라마, K-영화, K-게임 등은 K-콘텐츠라 하고 여기에 K-뷰티, K-푸드 등을 포괄하면 K-컬쳐라고 합니다. 쉽게 말해서 K-컬쳐는 라이프 스타일에 영향을 미치는 것입니다. 단순히 콘텐츠를 소비하는데 그치지 않고 일상생활까지도 한국식으로 즐기는 것을 말하죠. 이런 경향이 요즘 미래세대에서 강하게 나타납니다. 젊은 시절부터 K-컬쳐의 영향을 받게 되면 한국에 대해서 우호적인 태도를 갖게 되는 것이죠. 이는 우리 국력이나 브랜드 가치, 세계 진출에 있어서 긍정적인 영향을 미치게 됩니다.

Q2.

'그라데이션K'가 무엇인가요?

어떤 색조나 명암, 질감을 단계적으로 바꾸는 예술 기법을 ‘그라데이션’이라 하는데요. '그라데이션K'란 우리나라가 점차 다른 문화를 받아들이기도 하고 우리나라 방식을 결합시키기도 하면서 새로운 스타일을 만들어내는 과정을 상징하는 단어라고 볼 수 있습니다. 즉, 한국적인 것과 세계적인 것 사이의 경계가 그라데이션 되듯 점차 흐려지면서 융합과 조화가 이루어지는 현상을 반영한 단어이죠.

Q3.

'그라데이션K'의 등장 배경은 무엇인가요?

'그라데이션K'는 현실과 이상의 융합이 '문화'로 실현된 것인데요. 디지털화가 진전되면서 문화가 '콘텐츠'를 중심으로 많은 공감을 불러일으키게 됩니다. 특히 코로나19때 비대면으로 우리나라 콘텐츠가 많이 확산되면서 사람들의 한국에 대한 이미지가 좋아지게 됐고, 한국 방문의 증가로 이어지게 되면서 '그라데이션K'가 자연스럽게 정착되었다고 볼 수 있겠습니다.

Q4.

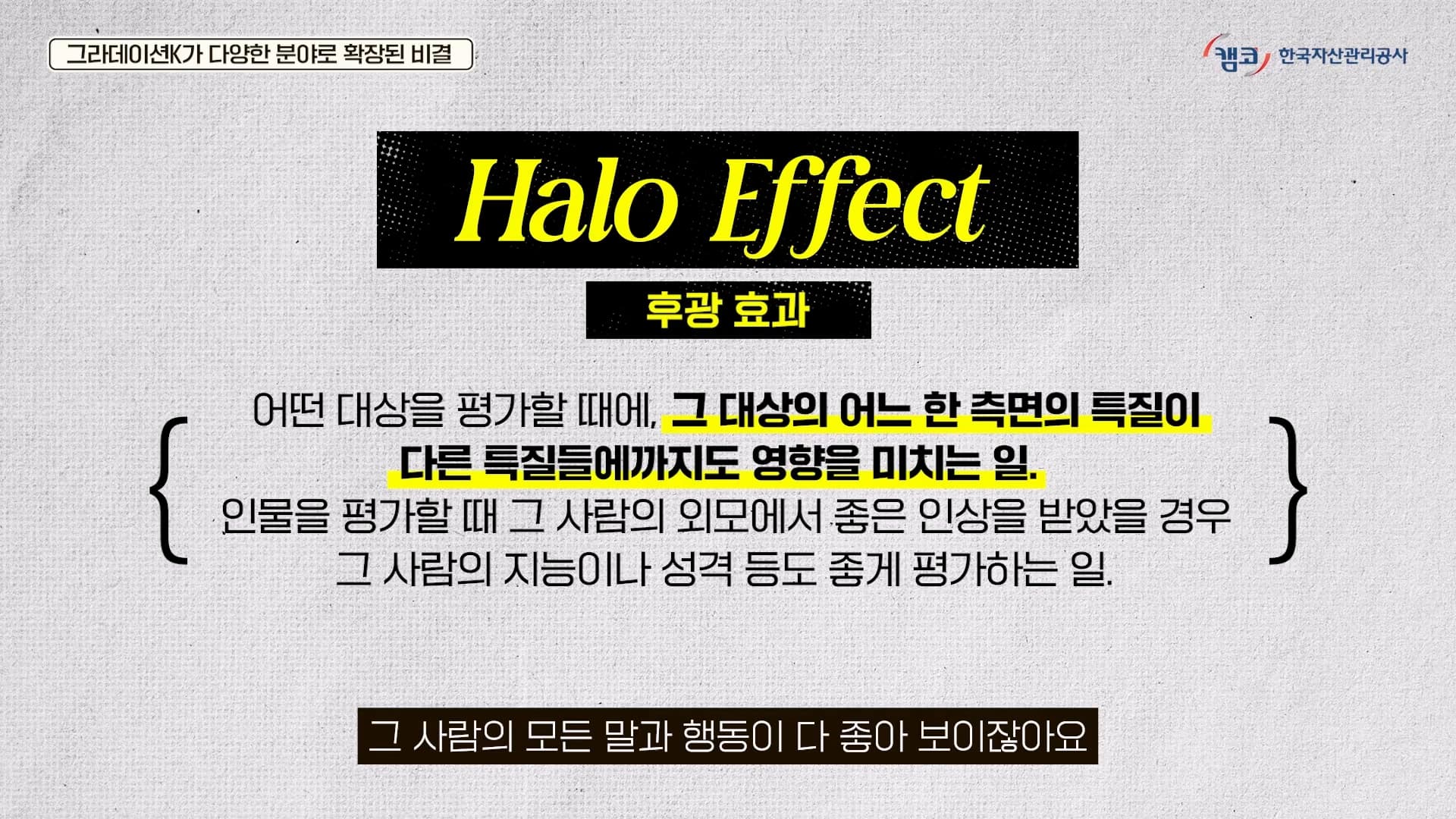

'그라데이션K'가 다양한 분야로 확장된 비결은 무엇인가요?

사람은 이상적인 가치에 동의하고 공감을 하게 되면 다양한 분야에 호감을 느끼게 됩니다. 이를 ‘문화적 후광효과’라 하는데요. 콘텐츠에 매력을 느끼고 팬이 되면 패션, 뷰티, 라이프스타일에 대해서 호감을 느끼게 되는 것과 마찬가지죠. 그런데 여기서 중요한 것은 우리 것만 고집하지 않았다는 점입니다. K-POP, K-드라마 등은 철저하게 팬 중심의 콘텐츠인데, 제작자는 팬이 원하는 것을 지향해서 제작하고 아티스트는 그에 맞게 활동을 하는 거죠. 즉, 세계 젊은이들이 관심을 두는 소재나 형식에 우리만의 것을 채워 넣으면서도, 익숙하지만 뭔가 다른 창조적인 결과물을 내고 있다는 측면에서 '그라데이션K'가 다양한 분야로 널리 확장되고 있다고 볼 수 있습니다.

Q5.

특히 ‘로제 아파트’가 세계적으로 이슈가 된 이유가 있나요?

노래 자체가 훌륭하고, 신나고 경쾌하다는 점이 눈길을 끄는데다가 로제의 아파트는 다문화의 협업이라는 점에서 기념비적인 업적을 남겼습니다. 일단 미국의 팝 스타 '브루노 마스'와 함께 협업한 작품인데, 미국 팝 음악과 K-POP이 융합하면서 좋은 시너지를 낼 수 있었던 거죠. 또한, SNS 상 '놀이성'이 대중의 관심을 불러일으킨 중요한 요소라고 볼 수 있는데 쉽게 말해, 같이 즐길 수 있는 요소가 있을수록 관심을 받기 쉽다는 거죠. 로제의 아파트는 윤수일의 아파트처럼 ‘아파트’라는 공간적 배경이 아니라 아파트 '게임'이라는 놀이성에 바탕을 두고 있기 때문에 쉽게 주목 받을 수 있었습니다.

Q6.

앞으로 '그라데이션K'의 가능성에 대해 말씀해주세요!

'그라데이션K'는 그 개념을 넘어서 가야 할 방향이고 그렇게 될 수밖에 없습니다. 중요한 것은 이러한 현상이 왜 일어나는지 명확하게 인지하는 것입니다. 현 단계에서는 성공 사례들을 포함한 다양한 사례들을 경험하고 부족한 부분은 보충하고 강화해 나가는 것이 '그라데이션K'의 미래와 성장 가능성에 도움이 될 것이라 생각합니다.

Columnist

김헌식

한국콘텐츠진흥원 청렴감사관

(사)미래학회 연구학술이사

중원대학교 특임 교수

1999년 <인터넷 한겨레>를 시작으로 2001년부터 <오마이뉴스>에서 문화와 미디어에 대한 글을 써왔으며, 제19회 하니리포터상과 제1회 오름상을 받았다. 문화와 미디어, 사이버공간을 연결시킨 논문으로 2001년 제6회 호암청년논문상을 받기도 했다. <위클리 경향> 등에 고정 칼럼을 쓰고 있으며 부산대학교, 건국대학교, 한국경제신문사 Hi-CEO 강사로 활동하고 있다.